FRANCE

Autorité : 2024, une année « exceptionnelle » pour l’Autorité de la concurrence (15/01/2025 – Lire le communiqué de presse)

L’Autorité a examiné un nombre record de 295 opérations de concentration et prononcé plus de 1,4 milliard d’euros de sanctions, ce qui fait de 2024 la deuxième année la plus prolifique de son histoire.

Parmi les décisions marquantes de 2024 figurent : la décision 24-D-03 sanctionnant Google pour non-respect de ses engagements en matière de droits voisins de la presse (250 millions d’euros), la décision 24-D-06 concernant le secteur des produits préfabriqués en béton (76,6 millions d’euros), la décision 24-D-09 concernant plusieurs fabricants actifs dans le secteur du matériel électrique basse tension (470 millions d’euros) et la décision 24-D-11 concernant 10 fabricants et 2 distributeurs d’appareils électroménagers (611 millions d’euros).

Dans le cadre de sa mission de contrôle des concentrations, l’Autorité a examiné 295 opérations, représentant une hausse de 10 % par rapport au précédent record de 2021. Cette activité a été particulièrement marquée par la transformation du secteur de la distribution alimentaire, comme en témoignent les décisions concernant le rachat des magasins à enseigne Casino.

Concentration : L’Autorité de la concurrence autorise le rachat par Auchan de 98 magasins sous enseigne Casino, sous réserve de deux engagements (21/03/2025 – Lire le communiqué de presse)

L’Autorité de la concurrence a autorisé le groupe Carrefour à prendre le contrôle de trois sociétés du groupe Louis Delhaize : Provera (centrale d’achat de biens de consommation), Delparef (qui exploite des magasins de distribution alimentaire sous enseignes Cora et Supermarchés Match) et Galimmo (foncière en charge de l’investissement, du développement et de la gestion de galeries marchandes attenantes aux hypermarchés Cora).

Après avoir écarté tout problème de concurrence sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante, l’Autorité a autorisé la reprise des activités françaises du groupe Louis Delhaize (magasins Cora et Match) sous réserve que sept magasins soient cédés à des enseignes concurrentes et qu’un contrat de franchise soit résilié au profit d’une enseigne concurrente.

Les repreneurs présentés devront être agréés par l’Autorité, qui s’assurera qu’ils seront à même de constituer une offre alternative crédible au groupe Carrefour dans chacune des zones concernées.

Concentration : L’Autorité de la concurrence autorise, sous condition, le rachat par Carrefour des activités françaises du groupe Louis Delhaize (13/03/2025 – Lire le communiqué de presse)

L’Autorité de la concurrence a autorisé le groupe Carrefour à prendre le contrôle de trois sociétés du groupe Louis Delhaize : Provera (centrale d’achat de biens de consommation), Delparef (qui exploite des magasins de distribution alimentaire sous enseignes Cora et Supermarchés Match) et Galimmo (foncière en charge de l’investissement, du développement et de la gestion de galeries marchandes attenantes aux hypermarchés Cora).

Après avoir écarté tout problème de concurrence sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante, l’Autorité a autorisé la reprise des activités françaises du groupe Louis Delhaize (magasins Cora et Match) sous réserve que sept magasins soient cédés à des enseignes concurrentes et qu’un contrat de franchise soit résilié au profit d’une enseigne concurrente.

Les repreneurs présentés devront être agréés par l’Autorité, qui s’assurera qu’ils seront à même de constituer une offre alternative crédible au groupe Carrefour dans chacune des zones concernées.

Réforme : L’Autorité réforme à droit constant sa procédure de traitement du secret des affaires dans le cadre de l’instruction des dossiers (06/01/2025 – Lire la note)

Le 13 janvier 2025, l’Autorité de la concurrence a annoncé une modification de sa procédure de traitement du secret des affaires et a publié une note sur ce sujet.

La réforme engagée par l’Autorité a pour objectif de réduire les délais de traitement du secret des affaires par une application plus rigoureuse de la notion du secret des affaires et par la réduction du nombre de décisions de traitement du secret des affaires prises au cours de l’instruction d’un dossier.

D’une part, la notion de secret des affaires définie par les articles L. 151-1 et R. 463-14 du code de commerce sera appréciée plus rigoureusement et les demandes de protection seront envoyées selon de nouvelles modalités avec un tableau spécifique à remplir. D’autre part, l’Autorité n’adoptera plus qu’une seule décision par partie concernée et les décisions seront rendues avant la notification d’un acte d’instruction et au plus tard, avant l’exercice du contradictoire.

Avis : L’Autorité rend un avis réservé sur un accord collectif dans le domaine des VTC et fait des recommandations (21/01/2025 – Lire l’avis)

Suite à une saisine par le ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l’Autorité a rendu un avis sur un accord collectif signé le 19 décembre 2023 au sujet du dialogue social relatif au secteur des services de transport par voitures de transport avec chauffeur (VTC). Cet accord doit être homologué par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (l’ARPE), qui peut s’y opposer pour des motifs d’intérêt général, par exemple en cas d’atteinte excessive à la libre concurrence.

L’accord obligerait les plateformes à se doter d’un dispositif permettant à chaque chauffeur de choisir une base de revenu minimal par kilomètre de course, à partir de laquelle des propositions de course lui seraient adressées par préférence. Cela pourrait conduire à généraliser un mode de fonctionnement qu’Uber serait le seul à être capable de mettre en œuvre au détriment d’autres acteurs du marché.

L’Autorité a estimé que l’accord ne porte pas atteinte en lui-même à la libre concurrence, mais elle n’a pas exclu qu’il puisse, en cas d’extension à l’ensemble du secteur, constituer un facteur d’éviction. Elle recommande ainsi à l’ARPE de réaliser une étude d’impact préalable approfondie sur les conséquences économiques, sociales et financières.

EUROPE

Actions indemnitaires : La CJUE s’est prononcée sur la violation du principe d’effectivité par une réglementation nationale dans le cadre d’une action indemnitaire (28/01/2025 – Lire l’arrêt)

Le 28 janvier 2025 la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt dans l’affaire C-253/23 en réponse à trois questions préjudicielles posées par le Tribunal régional de Dortmund en Allemagne. La juridiction de renvoi avait interrogé la Cour sur le fait de savoir dans quelle mesure le droit national peut exclure la possibilité pour les personnes s’estimant lésées par une infraction au droit de la concurrence de céder leurs droits à réparation à un prestataire de services juridiques, pour que celui-ci exerce une action groupée en dommages-intérêts.

La Cour a répondu, en se fondant sur la Directive 2014/104, que les Etats membres doivent veiller à ce que toute personne lésée soit en mesure de demander et d’obtenir réparation intégrale de ce préjudice. Dès lors, chaque Etat membre doit disposer de règles procédurales garantissant son exercice effectif. En revanche, la Directive ne comporte aucune obligation pour les Etats membres d’instituer un mécanisme d’action groupée en recouvrement.

Ainsi, un droit national excluant l’action groupée par un tiers est contraire au droit de l’Union si les mécanismes collectifs prévus par ce droit national ne permettent pas de faire valoir de manière effective le droit à réparation et que les conditions d’exercice d’une action individuelle prévues par le droit national rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice de ce droit et portent donc atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective.

CJUE : La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales de concurrence pour instruire une affaire (30/01/2025 – Lire l’arrêt)

Le 30 janvier 2025, la Cour de justice de l’Union (CJUE) a rendu un arrêt dans l’affaire C-511/23, suite à une question préjudicielle introduite par le Tribunal administratif régional du Latium en Italie.

La Cour avait été interrogée sur le fait de savoir si l’autorité était limitée au délai de 90 jours imposé par la législation nationale pour ouvrir la phase d’instruction contradictoire à partir du moment où elle a eu connaissance d’éléments essentiels concernant l’infraction alléguée.

La Cour a répondu que la directive ECN+ et l’article 102 du TFUE s’opposent à toute règlementation régionale qui poserait l’obligation pour les autorités nationales de concurrence d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire des procédures dans un délai limité de 90 jours à compter du moment où les éléments essentiels de l’infraction alléguée auraient été portés à sa connaissance. En effet, l’application du délai en cause aurait pour conséquence une atteinte à l’indépendance opérationnelle des autorités et serait donc contraire au principe d’effectivité.

CJUE : Une maison mère et sa filiale peuvent être conjointement poursuivies par une victime de pratiques anticoncurrentielles, au siège social de la maison mère (13/02/2025 – Lire l’arrêt)

Après avoir rappelé la jurisprudence constante retenant une présomption réfragable d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale dont elle détient directement ou indirectement la totalité ou la quasitotalité du capital social, la Cour a considéré que, dans le cadre de demandes visant à ce qu’une société mère et sa filiale soient solidairement condamnées à réparer le préjudice résultant de l’infraction aux règles de concurrence commise par la filiale, la juridiction du domicile de la société mère est compétente, au même titre que la juridiction du domicile de la filiale.

Cette solution fait écho à l’arrêt Sumal du 6 octobre 2021, par lequel la CJUE avait considéré que, lorsqu’une société mère est condamnée par une décision de la Commission européenne pour une pratique anticoncurrentielle, une action en réparation peut, en principe, être engagée à l’encontre de l’une de ses filiales qui n’est pas visée par cette décision dès lors qu’elles constituent ensemble une unité économique, de sorte que la juridiction du domicile de la filiale est compétente.

Rapport Commission : La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre et l’efficacité des mesures correctives en matière d’ententes de d’abus de position dominante (20/02/2025 – Lire l’étude)

Le 20 février 2025, la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne (DG concurrence) a publié une étude évaluant la mise en œuvre et l’effectivité des mesures correctives en matière d’ententes et d’abus de position dominante au cours de 20 dernières années, afin de pouvoir améliorer la pratique de la Commission au sein du cadre juridique actuel.

La DG concurrence tire plusieurs enseignements de ces analyses : même si la majorité des mesures évaluées ont été pleinement mises en œuvre, moins de la moitié ont été pleinement efficaces pour atteindre l’objectif visé. De plus, les mesures purement comportementales ont été les moins susceptibles d’être efficaces et mises en œuvre, bien que cela semble s’être amélioré au fil du temps.

En conclusion de cette étude, la Commission formule 18 recommandations, dont notamment :

- le recours plus fréquent, dans les cas appropriés, à la procédure d’engagements qui permet des procédures plus courtes, une plus grande flexibilité dans la conception des mesures correctives, un meilleur suivi de la mise en œuvre, et un risque moindre de recours judiciaires, même si c’est au prix d’une contribution moindre au précédent et à la dissuasion ;

- la suppression du rapport de subordination des mesures correctives structurelles aux mesures correctives comportementales les principes d’efficacité et de proportionnalité devant guider le choix du meilleur type de mesure corrective, en fonction des faits de l’espèce ;

- la séparation de la décision relative à l’infraction et de celle relative aux mesures correctives, ce qui permettrait de consacrer des efforts à la conception des mesures correctives, à la consultation des acteurs du marché sur les mesures correctives envisagées et à l’obtention d’une plus grande transparence sur les mesures correctives finalement imposées.

Abus de position dominante : la CJUE estime que le refus d’une entreprise en position dominante d’assurer l’interopérabilité de sa plateforme avec une application d’une autre entreprise peut être abusif (25/02/2025 – Lire le communiqué de presse)

En 2018, la société Enel a lancé en Italie l’application JuicePass, permettant aux conducteurs de localiser et de réserver des bornes de recharge pour véhicules électriques. Google ayant refusé de rendre compatible cette application avec Android Auto, l’Autorité italienne de la concurrence lui a infligé une amende de plus de 102 millions d’euros, estimant que ce refus constituait un abus de position dominante. Google a contesté cette décision devant le Conseil d’État italien, qui a saisi la CJUE.

La Cour a estimé que le refus d’une entreprise en position dominante, qui a développé une plateforme numérique, de permettre l’accès à cette plateforme, en refusant d’assurer l’interopérabilité de celle-ci avec une application développée par une entreprise tierce, peut constituer un abus de position dominante, alors même que la plateforme n’est pas indispensable à l’exploitation commerciale de l’application. En effet, un tel abus peut être constaté lorsque la plateforme a été développée dans la perspective de permettre son utilisation par des entreprises tierces et qu’elle est de nature à rendre l’application plus attractive pour les consommateurs.

Toutefois, un tel refus peut être justifié par des impératifs légitimes, comme des contraintes techniques ou des impératifs de sécurité. En l’absence de telles justifications, l’entreprise dominante ne peut pas se contenter d’un simple refus. Elle a alors l’obligation de développer un modèle d’interopérabilité dans un délai raisonnable, moyennant, le cas échéant, une contrepartie financière appropriée.

Sanction : la Cour d’appel de Paris n’est pas tenue par la méthode de calcul des sanctions de l’Autorité de la concurrence (08/01/2025 – Lire l’arrêt)

Par un arrêt du 8 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les suites juridictionnelles de l’entente dans le secteur des compotes, sanctionnée par une décision de l’Autorité de la concurrence en date du 17 décembre 2019 (Aut. conc. 7 déc. 2019, n° 19-D-24). Pour mémoire, à la suite d’une dénonciation effectuée dans le cadre du programme de clémence l’Autorité avait condamné les entreprises concernées à des amendes d’un montant cumulé de plus de 58 millions d’euros pour avoir pris part à une entente horizontale dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes.

Le 6 octobre 2022 (CA Paris, 6 oct. 2022, n° 20-01494), la Cour d’appel de Paris avait partiellement réformé la décision de l’Autorité de la concurrence. Tout en rejetant les demandes d’annulation des entreprises sanctionnées, elle avait réduit la durée de l’infraction imputée à certaines parties et abaissé le montant de plusieurs sanctions pécuniaires.

Estimant que la Cour d’appel avait insuffisamment pris en compte la gravité de cette entente horizontale, l’Autorité avait formé un pourvoi en cassation. L’Autorité reprochait en particulier aux juges d’appel d’avoir retenu un taux de gravité (12 % de la valeur des ventes des produits concernés) inférieur à la fourchette (15 % à 30 %) préconisée dans son communiqué relatif à la méthodologie de détermination des sanctions (le « Communiqué Sanctions »).

La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel de Paris, jugeant que cette dernière n’est pas tenue par la soft law de l’Autorité (I) notamment en raison de son pouvoir d’appréciation souverain à l’égard de la détermination du montant des sanctions (II).

- La Cour d’appel de Paris n’est pas tenue par la soft law de l’Autorité

Selon la Cour de cassation, bien que les communiqués explicitant à droit constant la méthode que l’Autorité envisage de suivre pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fixés par l’article L. 464-2, I du code de commerce constituent des lignes directrices qui lui sont opposables, ces dernières ne revêtent aucune valeur réglementaire.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel sur ce point et rejette l’argumentation de l’Autorité, rappelant que la Cour d’appel de Paris est soumise aux seuls critères fixés par l’article L. 464-2, I, du Code de commerce, ainsi qu’aux principes fondamentaux de proportionnalité et d’égalité de traitement.

Toutefois, elle n’est pas tenue de suivre la méthode définie par l’Autorité de la concurrence dans ses textes de soft law, et en particulier dans son Communiqué Sanctions.

Ainsi, la Cour de cassation confirme que la cour d’appel pouvait valablement fixer un taux de gravité situé en dehors de la fourchette indiquée dans ledit communiqué de l’Autorité.

- La Cour d’appel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer le montant des amendes

La Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la proportionnalité des sanctions, sous réserve d’appliquer aux entreprises sanctionnées les mêmes critères d’individualisation des amendes, en prenant en compte notamment la valeur des ventes en lien avec l’infraction, la taille des entreprises et leur importance sur le marché.

C’est ce qu’avait fait la Cour d’appel dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de sorte que la critique de l’Autorité fondée sur l’existence d’une distorsion de concurrence entre les différences entreprises sanctionnées a été rejetée par la Cour de cassation.

Par cet arrêt, la Cour de cassation indique très clairement à l’Autorité de la concurrence qu’elle ne saurait prétendre imposer aux juridictions du fond l’application de sa propre méthodologie de sanction. La Cour d’appel dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation des amendes et dans leur modulation, au titre de son contrôle de la proportionnalité des amendes prononcées en matière de droit de la concurrence.

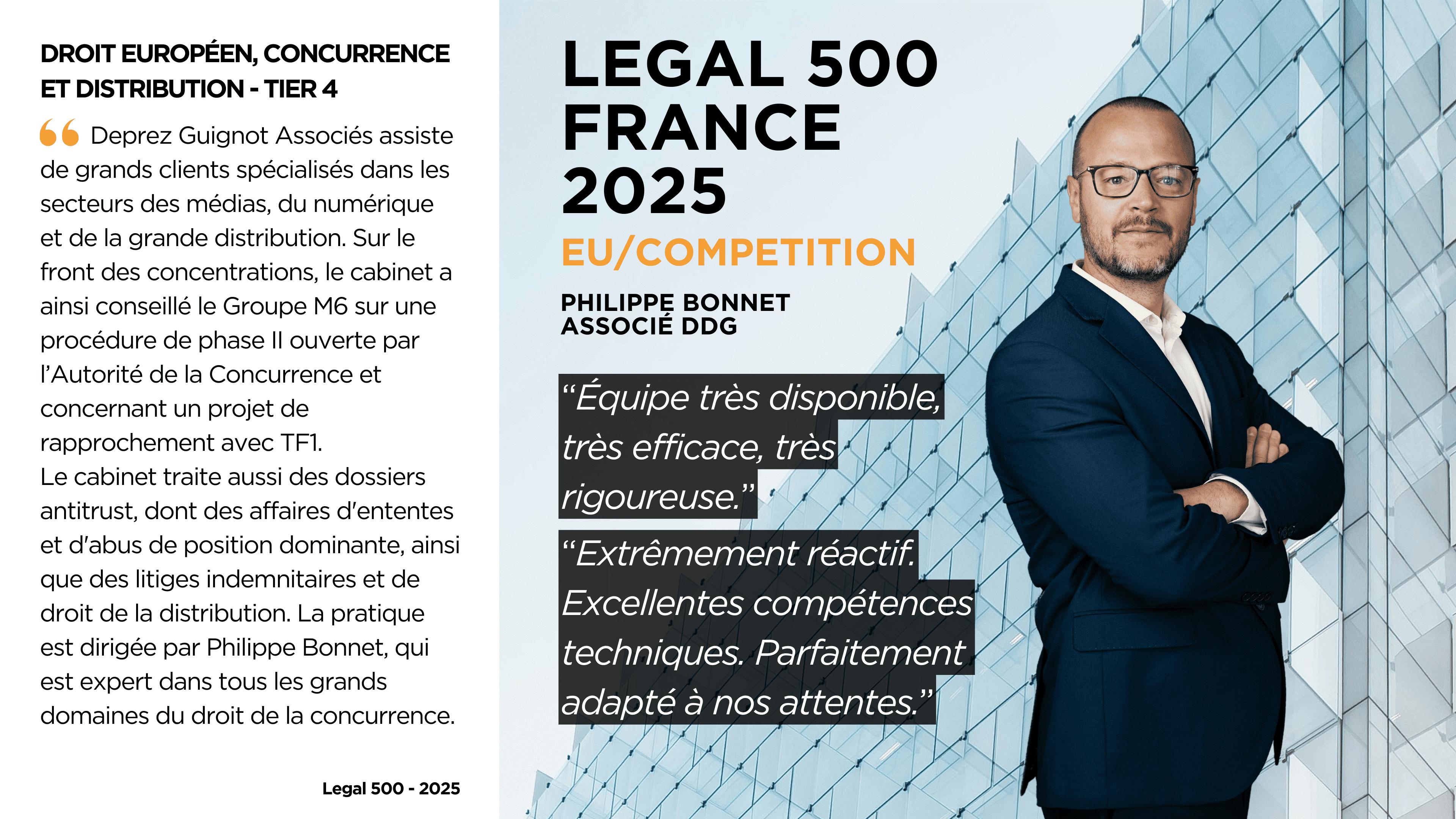

| Philippe BONNET | ||||||||||||

|

||||||||||||

|